Qu'est-ce que l'analyse des risques ?

L’analyse des risques vise à recenser les menaces potentielles, à prioriser les risques significatifs et à planifier des réponses adaptées : prévention, réduction, transfert ou acceptation. Le maître mot est « anticipation ».

Enjeux et logique managériale

Dans un environnement économique de plus en plus complexe, la capacité à anticiper et gérer les incertitudes détermine le succès des organisations. Le rôle du manager est d'identifier les risques associés à toute prise de position et de mettre en œuvre un plan pour les maîtriser. L'objectif est d'éviter, le moment venu, de se trouver devant le fait accompli et... subir.

Cette démarche d'évaluation des risques s'inscrit dans une logique de management préventif. De nombreux projets échouent en raison d'une mauvaise gestion des risques. Ce fait souligne l'importance cruciale de cette phase dans le processus décisionnel.

Les décideurs qui intègrent une approche structurée d'analyse de risque dans leur processus décisionnel bénéficient d'un avantage concurrentiel significatif. Cette méthodologie permet de recenser les menaces potentielles et de développer des scénarios appropriés pour chaque situation.

Place dans le processus décisionnel

Après avoir exploré toutes les solutions possibles avec un outil tel que l'arbre de décision et retenu celle qui satisfait le plus de critères, il est indispensable d'analyser les risques associés.

Dans les cas extrêmes, cette analyse peut remettre en cause le premier choix si la probabilité d'apparition et la gravité d'un fait s'avèrent majeures et qu'aucune action ne peut permettre de le maîtriser.

Il s'agit donc de l'ultime étape avant l'adoption définitive d'un choix. Cependant, la mise en relief d'une vulnérabilité ne signifie pas automatiquement le rejet de la solution.

Du diagnostic au plan d’action

Un plan d'action permet de prévenir et ainsi empêcher que l'événement non voulu ne se produise. Il peut également planifier les moyens à mobiliser dans le cas où la prévention n'est pas possible.

Illustration par un exemple concret

Une entreprise a décidé de recourir à sa force de vente interne, actuellement orientée produit, pour vendre une nouvelle offre de services.

Les contacts chez les clients et prospects sont différents et la technicité liée à cette offre est beaucoup plus importante.

La décision est justifiée par la maîtrise des coûts internes et des compétences techniques de base détenues par les technico-commerciaux.

En menant une analyse approfondie, il apparaît que cette organisation génère des risques :

- baisse du chiffre d'affaires des produits actuels à cause du temps passé par les vendeurs à commercialiser la nouvelle offre,

- démotivation des équipes de par la complexité à gérer de nombreuses activités,

- impacts négatifs sur l'image de marque par une force de vente insuffisamment pointue techniquement, etc.

Sans aucune anticipation, l'entreprise ne pourra que subir et en payer les conséquences.

Téléchargez notre fiche pratique en pdf

- Explications simples pour une mise en oeuvre facile

- Illustrée par des exemples

- Fiche pdf agréable et efficace

Les critères d'évaluation : probabilité et gravité des risques

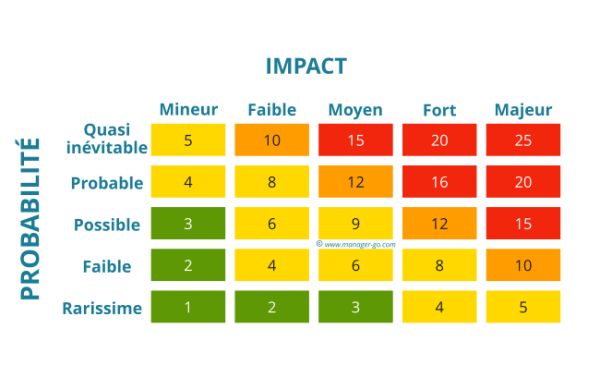

L'étude des risques repose sur une approche méthodologique rigoureuse. Comme nous l'avons évoqué plus haut, un risque se mesure par 2 axes :

- sa probabilité d'apparition : de nombreuses menaces peuvent exister, mais, en définitive, la probabilité qu'elles se produisent peut être très faible,

- sa gravité : l'impact concret sur la mise en œuvre d'une solution doit être systématiquement évalué pour bien en mesurer les conséquences.

Cette approche bidimensionnelle permet de classer les risques selon leur criticité. Les méthodes et outils d'évaluation quantitative facilitent cette hiérarchisation en apportant une objectivité nécessaire au processus décisionnel.

L'essentiel à retenir sur les échelles d'évaluation

La survenance d'un événement indésirable dépend de multiples facteurs. Pour évaluer correctement un risque, il est recommandé d'utiliser des échelles normalisées qui permettent une comparaison objective entre différentes menaces potentielles.

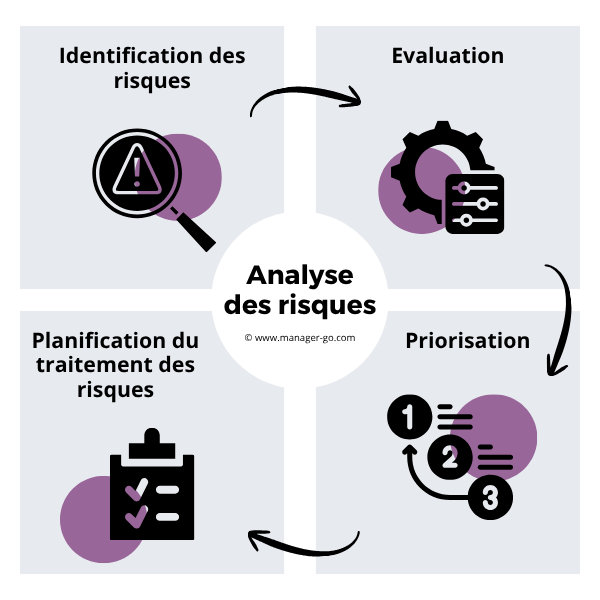

Les 4 étapes essentielles de l'analyse des risques

Présentation des 4 étapes principale pour évaluer correctement les risques et prévoir les actions pertinentes pour les maîtriser.

Identification des risques

Cette première phase consiste à recenser de manière exhaustive toutes les menaces. Il convient pour chaque aspect de la solution examinée de se poser la question suivante : "Quels sont les risques ?".

Reprenons notre exemple sur la commercialisation d'une nouvelle offre.

La solution retenue pour commercialiser la nouvelle offre de services est de s'appuyer sur la force de vente actuelle.

Posons-nous la question : quels sont les risques ?

- Au niveau des résultats :

- baisse de l'activité traditionnelle par un déplacement d'une partie de l'effort commercial sur la nouvelle activité

- Au niveau des femmes/hommes :

- baisse de motivation due à une multitude d'objectifs à gérer

- Au niveau des clients :

- décrédibilisation de l'entreprise de par une force de vente pas assez compétente techniquement

L'utilisation d'outils comme l'arbre des causes permet d'approfondir cette analyse. Ce questionnement doit être poussé dans la même logique des "5 pourquoi" pour découvrir les menaces importantes pesant sur le projet.

Les risques majeurs peuvent également inclure des aspects psychosociaux, notamment lorsque les changements organisationnels génèrent une pénibilité accrue pour les équipes. Il convient d'identifier ces situations dangereuses pour la santé et la motivation des collaborateurs.

- Au niveau des résultats :

Evaluation

Cette phase d'évaluation des risques constitue le cœur de la démarche analytique. Nous reprenons ici les 2 axes d'analyse d'un risque : son impact et ses conséquences à travers un indicateur de gravité et la probabilité qu'il se produise. L'objectif de cet outil est de prioriser les points à traiter et focaliser ainsi ses efforts de manière efficace.

Risques Probabilité d'apparition Gravité La notation des 2 critères peut se faire à l'aide d'un barème sur 10 points, le 0 étant le plus faible en tant que probabilité et de gravité. Le 10, le plus fort.

L'évaluation peut se faire par un groupe de travail composé de professionnels oeuvrant dans des métiers différents. Cette hétérogénéité est importante afin de s'assurer de la bonne prise en compte de tous les types de risques possibles.

Les méthodes quantitatives d'évaluation permettent d'objectiver cette démarche. L'utilisation d'échelles standardisées facilite la comparaison entre différents aléas et améliore la fiabilité de l'analyse.

Choix des vulnérabilités prioritaires à traiter : la cartographie des risques

Le recours à une représentation graphique est tout indiqué pour aider à sélectionner les points critiques à traiter. Il s'agit d'une cartographie des risques.

Cette matrice de criticité permet de hiérarchiser les risques selon leur priorité de traitement. Il est également possible d'utiliser une échelle allant de 0 à 3 pour une plus grande simplicité d'évaluation.

Alors que le risque représenté par le rond rouge doit être absolument traité (haute gravité et haute probabilité d'apparition), la question se pose pour ceux représentés par un rond orange.

Le rond noir est également dans une situation nécessitant sans doute une action (gravité et probabilité d'apparition supérieures à la moyenne). Le blanc n'est pas à retenir.

L'analyse peut également être menée en multipliant les notes de gravité et de probabilité pour chaque risque. Ceux obtenant les notes les plus importantes étant les prioritaires. Exemple de matrice :

En pratique : utilisation de la matrice

Une matrice de criticité bien conçue permet aux décideurs de visualiser instantanément les priorités d'action. Cette représentation graphique facilite la communication des enjeux auprès des équipes et des parties prenantes.

Planifier le traitement des risques

Dans le cadre de l’analyse des risques, la « 4ᵉ partie » devient la dernière phase d’analyse dédiée à la planification du traitement. Une fois identifiés et priorisés, les points critiques doivent être traités. À ce stade, l’objectif n’est pas encore de déployer les mesures, mais de définir précisément les réponses et d’en organiser la mise en œuvre.

La prévention du risque constitue l'approche privilégiée dans cette phase. 2 Approches possibles :

- une action préventive pour éviter leur apparition ou limiter leur impact, le principe est d'agir en amont, il s'agit du plan de mitigation,

- un plan d'action prêt à servir au cas où l'événement non souhaité se produirait. C'est le plan de contingence. Un plan "B" qui permet de faire autrement en cas de risque qui devient réel.

Dans les 2 cas, il convient de planifier et organiser les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la maîtrise. L'efficacité des mesures correctives dépend largement de la qualité de l'analyse préalable. Les barrières de protection mises en place doivent être adaptées à chaque type de défaillance identifiée.

Méthodes et outils d'analyse quantitative

L'analyse des risques s'appuie sur des méthodes éprouvées qui permettent une évaluation objective des menaces. Ces approches quantitatives complètent l'expertise terrain des managers par des données chiffrées fiables.

Les outils indispensables

- Matrice de criticité : visualisation graphique des risques

- Arbre des causes : analyse des origines des défaillances

- Diagramme de Pareto : hiérarchisation des priorités

- Analyse AMDEC : étude des modes de défaillance

Ces méthodes et outils permettent de structurer la réflexion et d'apporter la rigueur nécessaire à une prise de décision éclairée. Leur utilisation systématique renforce la qualité de l'analyse des risques.

Mise en pratique : de l'identification au plan d'action

La transition entre l'analyse théorique et l'application concrète constitue un défi majeur pour les organisations. Les plans d'action développés doivent être opérationnels et adaptés aux contraintes terrain.

L'expérience montre que les entreprises qui réussissent le mieux dans la gestion des risques sont celles qui impliquent l'ensemble de leurs équipes dans cette démarche. Cette approche collaborative enrichit l'identification des menaces et facilite l'acceptation des mesures préventives.

Voir aussi la gestion des risques d'un projet

Conclusion : vers une culture de la gestion proactive des risques

L'analyse des risques ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen d'améliorer la qualité des décisions managériales. En adoptant une approche structurée, les organisations développent une véritable culture de l'anticipation qui les rend plus résilientes face aux incertitudes.

La réussite de cette démarche repose sur la combinaison de méthodes rigoureuses et d'une expertise terrain. L'investissement dans ces compétences génère un retour durable en termes de performance et de sérénité organisationnelle.

Passez à l'action : commencez dès aujourd'hui par identifier les trois risques majeurs qui pèsent sur votre prochain projet. Utilisez la matrice de criticité pour les évaluer et développez un plan d'action approprié.

FAQ : questions fréquentes sur l'analyse des risques

Quelles sont les principales erreurs à éviter lors d'une analyse des risques ?

Quels indicateurs utiliser pour mesurer l'efficacité de sa gestion des risques ?

Auteur - Laurent GRANGER

Fondateur de Manager-go.com, Laurent partage depuis 2008 des outils et méthodes concrètes pour aider les cadres à mieux piloter leur activité. Diplômé d'une école de commerce et titulaire d’un DESS en diagnostic d’entreprise (IAE Lyon 3), il met à profit plus de 30 ans d’expérience plurifonctionnelle en entreprise, du développement commercial et marketing au pilotage organisationnel.

Auteur de plus de 800 contenus pratiques, lus chaque année par des centaines de milliers de professionnels, il s’attache à transmettre des approches applicables, alliant expérience terrain, pédagogie et sens pratique.

Un commentaire peut-être ?

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.