Qu'est-ce que le modèle de Tuckman ?

Le modèle de Tuckman est une théorie de développement des groupes créée en 1965 par Bruce W. Tuckman, docteur en psychologie américain et spécialiste des dynamiques de groupe. Cette théorie décrit le processus évolutif par lequel toute équipe passe naturellement depuis sa création jusqu'à sa dissolution éventuelle. Ce sont les fameuses 5 étapes de développement d'une équipe.

Les fondements du modèle

Le modèle repose sur l'observation que les équipes ne deviennent pas performantes instantanément. Elles suivent un parcours prévisible à travers différentes phases de maturation, chacune caractérisée par des comportements, des défis et des opportunités spécifiques.

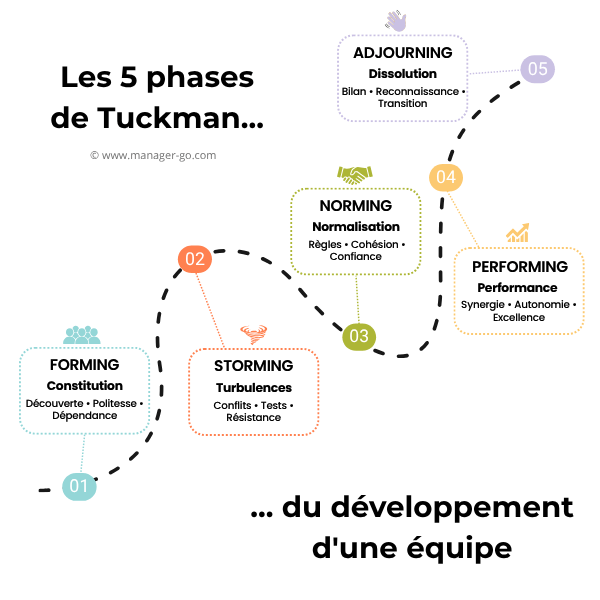

Initialement, Tuckman identifie 4 phases principales :

- Forming (Formation) : La naissance du groupe

- Storming (Tension) : Les conflits nécessaires

- Norming (Normalisation) : L'établissement des règles

- Performing (Performance) : L'excellence opérationnelle

En 1977, L'auteur enrichit son modèle en ajoutant une cinquième phase :

- Adjourning (Dissolution) : la séparation constructive

Pourquoi ce modèle reste-t-il incontournable en 2025 ?

Le modèle de Tuckman demeure la référence en management d'équipe car il :

- Offre un cadre prédictif permettant d'anticiper les défis

- Guide les managers dans l'adaptation de leur style de leadership

- Normalise les difficultés rencontrées (notamment lors du Storming)

- Fournit des repères clairs pour évaluer le niveau de maturité d'une équipe

- S'applique universellement, quel que soit le secteur ou la taille de l'équipe

Introduction : le cycle de développement d'une équipe

Une équipe ne devient pas performante du jour au lendemain, aussi excellentes soient les compétences et l'expertise de chacun des membres du groupe. Toute équipe nouvellement créée traverse immanquablement plusieurs phases avant de devenir réellement performante pour l'entreprise.

Pour qu'une équipe soit efficace, le manager a 2 objectifs clés :

- Constituer la bonne équipe, celle qui sera capable de mener les projets et missions à bien, atteindre les objectifs communs grâce aux compétences individuelles mises au service du groupe et à l'aptitude de tous à réfléchir et travailler ensemble.

- Accompagner et animer l'équipe adéquatement tout au long du processus du développement de celle-ci. La posture du manager est, en effet, essentielle pour mener le groupe d'une étape à la suivante.

Le leader devra ainsi adapter son management et se montrer inspirant pour les membres de son équipe à chaque moment clé de l'évolution. Chacune de ces phases comporte des challenges spécifiques. L'objectif étant d'apprendre et de grandir ensemble jusqu'à atteindre la performance optimale.

Pour le manager moderne, maîtriser ce modèle représente pour lui un atout dans la compréehnsion de son équipe. Cela permet de :

- Diagnostiquer précisément le niveau de maturité de son équipe

- Adapter son style managérial aux besoins spécifiques de chaque phase

- Anticiper les difficultés et préparer les actions correctrices

- Accélérer la montée en performance collective

Téléchargez notre fiche pratique en pdf

- Explications simples pour une mise en oeuvre facile

- Illustrée par des exemples

- Fiche pdf agréable et efficace

Phase 1 : Forming - La constitution du groupe

C'est la toute première étape. Le manager a constitué son équipe. Il aura ici majoritairement un rôle de coordinateur. Sa présence est cruciale pour le groupe qui a plus que jamais besoin d'un leader, un guide.

Les membres se découvrent et apprennent à se connaître. Chacun s'informe de ses propres rôles et missions au sein du groupe ainsi créé et de ceux de ses camarades. Le groupe n'est pas encore lié. Chacun joue sa propre carte.

Les principaux questionnements tournent autour de qui est qui et qui fait quoi. Les personnalités se dévoilent. Les affinités se mettent en place.

La réussite de cette phase repose sur la capacité des différentes personnalités à travailler ensemble efficacement dans un seul et même objectif clairement défini, leurs expériences d'équipe passées ainsi que de la posture de leur leader.

Cette étape peut également exister lorsqu'un nouveau membre vient se greffer sur une équipe déjà établie depuis longtemps. Notamment lorsqu'il s'agit d'un nouveau manager ou bien d'une forte personnalité.

Rôle du manager à ce stade

- Instaurer un climat de confiance, écouter activement

- Favoriser les échanges

- Définir et présenter le fonctionnement précis de l'équipe ainsi que les rôles et responsabilités de chacun

- S'assurer que chacun a bien compris et intégré le point précédent

- Partager sa vision, formuler les objectifs

- Développer la cohésion du groupe, créer des liens, dynamiser l'équipe

- Gérer efficacement les changements

En pratique : actions concrètes pour réussir la phase Forming

- Organiser une session d'intégration : prévoir une demi-journée dédiée aux présentations croisées et à la définition collective des règles de fonctionnement.

- Clarifier les attentes : rédiger une charte d'équipe précisant les objectifs, les rôles et les modes de collaboration.

- Planifier des temps informels : café d'accueil, déjeuners d'équipe pour favoriser les échanges personnels.

Phase 2 : Storming - Turbulences

Vient ensuite la phase de l'expérimentation, de l'exploration. Chacun des membres de l'équipe teste différents positionnements au sein du groupe. Le manager devient alors facilitateur, médiateur, coach pour son équipe.

Cette phase de turbulences est normale et même souhaitable au développement de la performance collective. Elle révèle les vraies personnalités et offre l'opportunité d'identifier les futurs leaders naturels au sein du groupe. Elle permet de tester la solidité des fondations posées lors de la phase précédente et de révéler les vraies valeurs partagées par l'équipe.

Les collaborateurs sont toujours en phase de familiarisation les uns avec les autres. Ils expérimentent diverses façons de travailler ensemble. Des frictions - voire des conflits - se font fréquemment sentir. Des échanges houleux peuvent rapidement surgir quant à divers éléments : désaccords sur l'organisation, angles d'approche divergents, confrontations d'idées, luttes de pouvoir, etc.

Les personnalités s'affichent et peuvent s'entrechoquer : guerres d'égos, incompréhensions, incompatibilités, etc.

Les sources de tension sont multiples :

- différences de méthodes de travail,

- désaccords sur les priorités,

- remise en question de l'autorité du manager,

- frustrations liées au manque d'autonomie...

L'équipe n'est que peu efficace et productive à ce stade. L'enthousiasme des débuts retombe peu à peu. Sans réaction ou intervention du manager, le groupe peut rapidement exploser.

La posture adéquate du manager

- Encourager les dialogues constructifs, faire des divers écueils rencontrés une force pour le groupe

- Gérer les tensions et conflits éventuels

- Asseoir son leadership

- Recadrer les dérapages

- Rappeler les enjeux, redonner du sens, remotiver l'équipe

Les 3 règles d'or pour gérer la phase Storming :

- Ne pas éviter les conflits mais les canaliser vers des solutions constructives

- Maintenir le cap en rappelant régulièrement les objectifs communs

- Valoriser la diversité des approches comme un atout pour l'équipe

Phase 3 : Norming - Normalisation

Le groupe trouve ses marques petit à petit. Son fonctionnement se rode. Les relations de travail se sont consciemment ou inconsciemment mises en place. L'équipe a établi plus ou moins consciemment des règles de fonctionnement auxquelles chacun se plie et se réfère. La notion d'appartenance à l'équipe devient primordiale pour chacun de ses membres.

Cette phase marque l'émergence véritable de l'esprit d'équipe. Les collaborateurs commencent à privilégier l'intérêt collectif sur leurs intérêts individuels. C'est le début de la performance de l'équipe.

Les collaborateurs ont appris à gérer les tensions, trouver des consensus pour résoudre leurs désaccords. Ils font preuve d'intelligence émotionnelle, se font davantage confiance et sont plus à l'aise les uns avec les autres.

L'entraide se développe naturellement. Les membres plus expérimentés accompagnent les novices, créant une dynamique de montée en compétences collective. Cette phase de normalisation favorise l'émergence de rituels et de codes partagés.

L'efficacité du groupe croit. L'intelligence collective prend de l'ampleur. Le manager peut se concentrer sur un rôle de vecteur d'engagement, fédérateur.

Comment manager ?

- Organiser des rencontres régulières pour faire le point sur les avancées et objectifs

- Favoriser l'autonomie, la responsabilisation et la prise de décision

- S'assurer que la communication reste fluide

- Valoriser et reconnaître les avancées et réussites

- Maintenir la cohésion et la motivation à leur niveau optimal

Team-building : Renforcer la cohésion d'équipe

Durant cette phase, les activités de team-building prennent tout leur sens. Elles permettent de :

- Consolider les liens créés naturellement

- Révéler de nouveaux talents au sein de l'équipe

- Renforcer la confiance mutuelle dans un contexte différent du travail quotidien

Phase 4 : Performing - Performance

L'équipe en tant que telle existe désormais bel et bien. Les liens se sont renforcés et sont désormais solides. Le groupe est soudé. Il travaille sereinement et vise à atteindre les objectifs fixés. Il ne fait plus qu'un. La confiance, le respect et la coopération règnent. L'efficacité et la productivité augmentent jour après jour.

Cette phase représente l'aboutissement du processus de développement. L'équipe fonctionne à son niveau optimal de performance collective.

L'équipe devient agile. Elle possède la capacité de s'adapter rapidement sans perdre en efficacité. Une étape est franchie à travers cette nouvelle maturité collective.

La dynamique est en marche et la motivation au sommet. Le manager responsabilise davantage ses collaborateurs et veille au maintien de la dynamique du groupe.

À ce stade, l'équipe peut même dépasser les objectifs initialement fixés grâce à la synergie créée. L'innovation et la créativité émergent naturellement des échanges entre les membres.

Attitude du manager

- Faire le lien entre l'équipe et les autres entités de l'entreprise

- Maintenir la motivation, veiller au bien-être de l'équipe

- Aider à la prise de décision

- Suivre les avancées des projets et objectifs, valider et récompenser les réussites

Phase 5 : Adjourning - Dissolution

Certaines équipes ne sont pas destinées à perdurer. C'est le cas lors de projets ponctuels ou dans le cadre de marchés publics, par exemple. Les équipes ont achevé leurs missions et rempli les objectifs. L'équipe formée spécifiquement pour le projet n'a plus lieu d'être. Les collaborateurs repartent chacun vers d'autres horizons, d'autres missions.

Cette cinquième phase, ajoutée plus tard au modèle original, reconnaît que toutes les équipes n'ont pas vocation à être permanentes. Elle est particulièrement pertinente dans le contexte actuel de multiplication des équipes projets et des organisations matricielles.

Cela peut également survenir lorsqu'un membre fortement apprécié - ou le manager - de l'équipe quitte cette dernière pour une raison quelconque. Il n'est pas rare de voir alors plusieurs autres membres du groupe quitter le navire.

Si l'équipe était très soudée, que les missions étaient complexes à mener, que de vraies relations se sont nouées, il n'est pas rare que chacun éprouve un sentiment de tristesse. Un vide apparaît après ces quelques semaines/mois intenses passés ensemble. C'est la fin de quelque chose d'intense. Il est délicat d'embrayer aussitôt sur un nouveau projet.

Cette phase de deuil professionnel est normale et nécessaire. Elle permet de faire le bilan des apprentissages et de capitaliser sur l'expérience vécue. Pour autant, les membres de telles équipes restent souvent en contact après leur mission et ont plaisir à retravailler ensemble si l'occasion se présente.

Le rôle du manager est avant tout ici celui de soutien, d'accompagnant au changement.

Accompagnement du manager

- Célébrer les réussites, reconnaître le travail et les talents de chacun

- Organiser un diner/une soirée de fin de mission ou d'au revoir, le cas échéant

- Se montrer flexible, redistribuer rôles et responsabilités

- Recruter un nouveau membre si besoin

- Offrir de nouvelles perspectives d'évolution

L'évolution ne se fait pas au même rythme pour toutes les équipes. Plusieurs éléments entrent en jeu : la taille du groupe, la notion de ponctualité ou non dans sa constitution, la localisation en un seul ou plusieurs lieux, la synergie du groupe, la capacité du leader à accompagner efficacement chaque stade, etc.

Auteur - Laurent GRANGER

Fondateur de Manager-go.com, Laurent partage depuis 2008 des outils et méthodes concrètes pour aider les cadres à mieux piloter leur activité. Diplômé d'une école de commerce et titulaire d’un DESS en diagnostic d’entreprise (IAE Lyon 3), il met à profit plus de 30 ans d’expérience plurifonctionnelle en entreprise, du développement commercial et marketing au pilotage organisationnel.

Auteur de plus de 800 contenus pratiques, lus chaque année par des centaines de milliers de professionnels, il s’attache à transmettre des approches applicables, alliant expérience terrain, pédagogie et sens pratique.

Ce dossier est référencé dans : Comment manager une équipe ? 10 points clés - Performance d'équipe : stratégies et pratiques pour booster vos résultats -

Un commentaire peut-être ?

Commentaires

Lysa Claithe 11 juil. 2023, 07:29 (Il y a 3 année)

C'est un article très intéressant mais il faut savoir apporter plus de lumière pour ceux qui maîtrise pas le domaine par des exemples précis.

Il n'y a pas encore de commentaire.