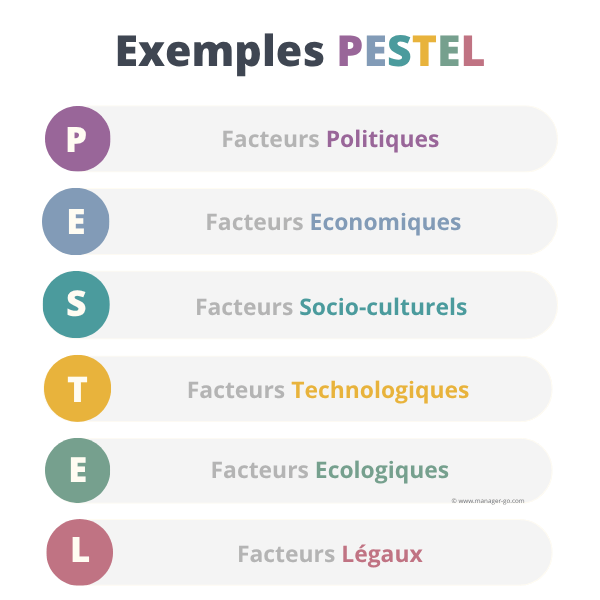

Rappel : vous découvrez le modèle ? La méthode PESTEL complète est détaillée ici : Analyse PESTEL (définition, intérêts, étapes).

Exemple 1 - PESTEL d’un e-commerce B2C

Contexte : il s'agit d'un site marchand. Il vend en France et en Europe. Il fait office de marketplace. Question organisation, sa logistique est externalisée.

Objectifs : croissance rentable, conversion, maîtrise du coût d’acquisition.

P - Politique

- Le cadre du commerce en ligne reste globalement stable au sein de l’UE. Un point important qui sécurise les acteurs.

- Les règles de douane et de TVA, en Europe et hors UE, influencent directement les prix et les délais.

- Les politiques de réindustrialisation sont à surveiller. Elles peuvent avoir des conséquences sur les offres des fournisseurs et leurs conditions de vente.

E - Économique

- L’inflation réduit le panier moyen. La flambée des prix augmente les coûts logistiques.

- Les variations de change renchérissent les achats réalisés hors zone euro.

- La concurrence des autres marketplaces pèse sur les marges. Pour survivre, il faut se différencier.

S - Socioculturel

- Les consommateurs ont des attentes fortes sur la livraison rapide. Ils veulent aussi suivre leurs colis en temps réel.

- Les clients regardent l’origine, les conditions de production avant d’acheter. Et même pour les plus pointus, les engagements RSE.

- Les avis en ligne via les réseaux sociaux pèsent de plus en plus dans la décision.

T - Technologique

- L’IA améliore la recherche, la recommandation et la mise en avant des produits.

- L’automatisation de la logistique accélère la préparation. Elle permet aussi de réduire les erreurs.

E - Environnemental

- La livraison, les retours et les emballages pèsent sur l’empreinte carbone. D’où la recherche de solutions plus sobres et sans plastique.

- Les rapports RSE et les éco-scores aident les clients à comparer l’impact des produits.

- L’usage de points relais réduit les coûts et les émissions.

L - Légal

- Le RGPD impose un consentement clair aux cookies. Auquel s'ajoute un impératif de gestion rigoureuse des données.

- Le droit de rétractation, la conformité produit et la sécurité des paiements encadrent la vente.

- Les obligations d’information sur la durabilité et la réparabilité exigent plus de transparence.

Indicateurs à suivre : taux de conversion, coût d’acquisition, taux de retours, délai de livraison, NPS.

Risques majeurs : dépendance publicitaire, hausse des coûts de transport, sanctions RGPD.

Exemple 2 - PESTEL d’une industrie agroalimentaire

Contexte : il s'agit d'une marque de produits laitiers et végétaux. Elle est distribuée en grandes et moyennes surfaces et en CHR (cafés-hôtels-restaurants).

Objectifs : sécuriser l’approvisionnement, protéger la marque, innover sur le “sans additif”.

P - Politique

- Les politiques agricoles, les aides et les normes européennes fixent le cadre de production et de mise en marché.

- Les règles d’étiquetage et les messages de santé publique orientent les recettes des produits. Mais aussi la communication.

E - Économique

- Le prix des matières premières varie fortement en cette période. Il pèse sur les coûts.

- Les négociations avec la grande distribution conditionnent les marges et la visibilité en rayon.

- Le cout de l'énergie (pour alimenter les usines et la chaîne du froid) alourdit les charges.

S - Socioculturel

- La demande progresse pour des produits simples, locaux et à base de végétal.

- Les consommateurs sont attentifs aux allergènes, aux intolérances et aux régimes spécifiques.

- Le bien-être animal et la traçabilité deviennent des critères de choix.

T - Technologique

- Les capteurs et l’IoT sécurisent la qualité, la traçabilité et la chaîne du froid.

- Les nouveaux ferments, substituts et emballages prolongent la durée de vie sans additifs.

E - Environnemental

- La gestion de l’eau, des effluents et des déchets est un enjeu opérationnel et réglementaire.

- L’empreinte carbone agricole et le transport réfrigéré sont à réduire en priorité.

- L’éco-conception et la recyclabilité des emballages deviennent la norme attendue.

L - Légal

- Les référentiels HACCP et ISO 22000 imposent des contrôles stricts et une traçabilité fine.

- Les mentions, le Nutri-Score doivent être exacts et vérifiables.

Indicateurs à suivre : taux de non-conformité, coûts matières, pénalités GMS.

Risques majeurs : ruptures de matières, crise sanitaire, bad buzz sur la qualité.

Téléchargez notre fiche pratique en pdf

- Explications simples pour une mise en oeuvre facile

- Illustrée par des exemples

- Fiche pdf agréable et efficace

Exemple 3 - PESTEL d’une clinique privée

Contexte : établissement de santé à but lucratif, spécialités chirurgicales avec des partenariats avec des assureurs.

Objectifs : qualité des soins, équilibre économique, attractivité RH (pour pallier aux difficultés de recrutement).

P - Politique

- La stratégie nationale de santé fixe les priorités. Elle conditionne une partie des financements.

- Les liens avec l’ARS, la CPAM et les collectivités influencent l’activité et l’offre de soins.

- Les campagnes de prévention et de dépistage modifient les flux de patients.

E - Économique

- La tarification à l’activité et les contrats déterminent les recettes par acte.

- La pénurie de soignants et la hausse salariale pèsent sur le budget.

- Les équipements médicaux nécessitent des investissements lourds et réguliers.

S - Socioculturel

- Le vieillissement et les maladies chroniques augmentent la demande de soins programmés.

- Les patients attendent de l’information claire, de l’empathie. Mais aussi de la transparence.

- La réputation locale et les avis en ligne influencent le choix de l’établissement.

T - Technologique

- Le dossier patient informatisé et l’interopérabilité facilitent la coordination des soins.

- La robotique et l’imagerie avancée améliorent la précision et la sécurité des actes.

- L’IA aide au diagnostic et à la planification des blocs opératoires.

E - Environnemental

- Les déchets de soins à risques doivent être triés et éliminés selon des règles strictes.

- La maîtrise de l’énergie dans les bâtiments et les blocs réduit les coûts et l’empreinte

L - Légal

- Les données de santé sont protégées par le RGPD et doivent être hébergées en HDS (hébergeur technique de données de santé certifié).

- L’accréditation HAS impose des procédures écrites et une traçabilité complète.

- Le consentement éclairé et la responsabilité médicale encadrent la relation patient.

Indicateurs à suivre : taux d’occupation lits, délai d’attente, IAS, ré-hospitalisation.

Risques majeurs : cyberattaque SIH, pénurie RH, contentieux.

Exemple 4 - PESTEL d’un installateur en énergie solaire (photovoltaïque)

Contexte : PME d’installation de panneaux solaires pour particuliers et pros.

Objectifs : pipeline de leads qualifiés, délais de pose, maîtrise des coûts, conformité.

P - Politique

- Les objectifs nationaux de transition soutiennent la demande en solaire.

- Les aides publiques dynamisent le marché.

- Les règles d’urbanisme et le patrimoine peuvent limiter certaines poses.

E - Économique

- Le prix des modules, des onduleurs et du stockage impacte le devis final.

- Le niveau du prix de l’électricité conditionne le retour sur investissement.

- Les tensions d’approvisionnement allongent les délais et perturbent les chantiers.

S - Socioculturel

- Les ménages sont de plus en plus sensibles à une énergie propre.

- Les ménages recherchent une forme d’autonomie.

- Les clients craignent les arnaques.

- Ils sont exigeants quant à la qualité et la durabilité des installations.

- Ils attendent des explications simples.

- Ils demandent des preuves de performance.

T - Technologique

- Les rendements des panneaux progressent.

- Les micro-onduleurs améliorent la production.

- Le stockage domestique et le lien avec le véhicule changent l’usage de l’électricité.

- Les logiciels de dimensionnement aident à concevoir des projets fiables.

E - Environnemental

- La filière REP prévoit le recyclage des panneaux en fin de vie.

- L’intégration au bâti et l’ombre portée doivent être étudiées en amont.

- Des chantiers propres et sécurisés limitent l’impact local.

L - Légal

- La qualification RGE et les normes électriques sont indispensables pour la conformité.

- Les contrats d’achat et les raccordements encadrent l’injection au réseau.

- La protection du consommateur s’applique, notamment en cas de démarchage.

Indicateurs à suivre : coût d’acquisition par chantier, taux d’annulation, délai moyen de pose.

Risques majeurs : variation des aides, défaut de conformité, litiges SAV.

Exemple 5 - PESTEL d’un salon de coiffure de quartier

Contexte : commerce de proximité avec clientèle locale et rendez-vous en ligne.

Objectifs : remplir le planning, fidéliser les clients, maîtriser les coûts.

P - Politique

- Les règles locales d’ouverture et d’affichage encadrent l’activité du salon.

- Les aides communales ou régionales peuvent financer l’équipement ou la rénovation.

- Les décisions sur le stationnement en centre-ville ont une influence sur la venue des clients.

E - Économique

- Le prix de l’énergie et des produits capillaires impacte la marge.

- Le pouvoir d’achat du quartier influe sur la fréquence des visites.

- La concurrence des franchises et des low-cost pousse à clarifier le positionnement.

S - Socioculturel

- Les clients recherchent l’accueil, la propreté et un conseil simple.

- La demande pour des soins naturels et sans ammoniaque progresse.

- Les avis en ligne et le bouche-à-oreille orientent les choix du voisinage.

T - Technologique

- La prise de rendez-vous en ligne réduit les appels et évite les trous de planning.

- Un logiciel de caisse simple aide à suivre la fidélité et les stocks.

- Un site web clair et une fiche Google à jour améliorent la visibilité.

E - Environnemental

- La réduction de l’eau chaude et l’optimisation des lessives diminuent la facture.

- Les clients deviennent sensibles à la question du tri des déchets et des emballages, tout comme à l'utilisation des produits écoresponsables

L - Légal

- L’affichage des prix et le respect des normes d’hygiène sont obligatoires.

- La musique dans le salon suppose une licence adaptée.

- Les données clients (RDV, coordonnées) doivent être protégées.

Indicateurs à suivre : taux d’occupation des sièges, panier moyen, réachat sous 8 semaines, avis Google.

Risques majeurs : baisse de fréquentation locale, hausse des charges, réputation en ligne dégradée.

Exemple 6 - PESTEL d’un plombier-chauffagiste local

Contexte : artisan de proximité qui pratique des interventions à domicile, propose des contrats d’entretien de chaudières et de PAC.

Objectifs : remplir le carnet d’interventions, réduire les déplacements à vide, assurer la qualité.

P - Politique

- Les aides à la rénovation énergétique stimulent la demande d’installations performantes.

- Les règles locales de chantier et d’accès aux immeubles sont une contrainte pour l’organisation des travaux.

- Les collectivités promeuvent les économies d’énergie, ce qui crée des opportunités.

E - Économique

- Le coût des matériaux et des pièces détachées pèse sur les devis.

- Le prix du carburant alourdit le coût des tournées.

- Le nombre de ventes est lié au pouvoir d’achat du secteur.

S - Socioculturel

- Les clients veulent des explications claires.

- Ils attendent un prix construit.

- La rapidité d’intervention et la ponctualité sont des critères décisifs.

- Les avis de quartier sur le web comptent dans le choix de l’artisan.

T - Technologique

- Un outil simple de planification optimise les tournées et limite les trajets inutiles.

- Un catalogue numérique des pièces aide à chiffrer plus vite et plus juste.

E - Environnemental

- La proposition d’équipements économes en énergie répond aux attentes des foyers.

- La récupération des déchets et des fluides respecte l’environnement et la loi.

- L’optimisation des tournées limite les émissions.

L - Légal

- Les assurances et garanties sont indispensables pour sécuriser l’activité.

- Les interventions sur le gaz et l'électricité exigent des habilitations à jour.

- Les devis, factures et délais de rétractation doivent être conformes à la réglementation.

Indicateurs à suivre : taux de transformation devis, délai moyen d’intervention, marge par chantier, avis clients.

Risques majeurs : indisponibilité de pièces, litiges sur les délais, sinistres non couverts.

Comment exploiter la méthode dans votre stratégie

Mini-modèle PESTEL à copier, à utiliser...

Cadrer le périmètre

Définissez le marché, la zone géographique et l’horizon temps. Limitez le bruit. Priorisez. C'est important pour ne pas vous disperser dans votre analyse et choisir les facteurs qui ont un impact avéré sur votre affaire.

Evaluer chaque facteur

- Impact potentiel : faible, moyen, fort.

- Probabilité d’occurrence : faible, moyenne, élevée.

- Horizon : court, moyen, long terme.

Passer de l’analyse à l’action

- Transformez les facteurs critiques en hypothèses testables.

- Liez chaque risque à une réponse : éviter, réduire, transférer, accepter. Voir la gestion des risques et les réponses que vous pouvez apporter.

- Intégrez au plan : objectifs, KPI, responsables, échéances. Ou bien à votre SWOT selon votre démarche.

Maintenir la veille

Mettez à jour votre PESTEL tous les trimestres. Suivez 5 à 10 signaux clés pour anticiper les mouvements de fond.

Aller plus loin

- Méthode complète, exemples et conseils : Analyse PESTEL.

- Exemples d’objectifs SMART pour passer à l’action : Modèles prêts à l’emploi.

Auteur - Laurent GRANGER

Fondateur de Manager-go.com, Laurent partage depuis 2008 des outils et méthodes concrètes pour aider les cadres à mieux piloter leur activité. Diplômé d'une école de commerce et titulaire d’un DESS en diagnostic d’entreprise (IAE Lyon 3), il met à profit plus de 30 ans d’expérience plurifonctionnelle en entreprise, du développement commercial et marketing au pilotage organisationnel.

Auteur de plus de 800 contenus pratiques, lus chaque année par des centaines de milliers de professionnels, il s’attache à transmettre des approches applicables, alliant expérience terrain, pédagogie et sens pratique.

Un commentaire peut-être ?

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.